Projekt Brunnen vor dem Heimatmuseum

vor 250 Jahren:

Am 26. Juli 1760 treffen der Schultheiß Philipus Voltz und die Gemeindegerichtsmitglieder Philipus Laubenheimer, Johann Peter Rauch und Nicolaus Laubenheimer in Ginsheim eine schriftliche Vereinbarung mit dem Meister Johann Nicolauß Debus aus Groß-Gerau.

Ginsheim braucht eine „gantz neye bomb“. Der Pumpenstock und Eimer soll aus „Danne Holtz“ gefertigt und alles mit gutem Eisenwerk versehen werden.

Der Lohn für Meister Debus beträgt 26 Gulden, wovon er bei Vertragsunterzeichnung bereits 11 Gulden erhält.

Das Werk muss wohl gelungen sein, denn Meister Debus bescheinigt am 18. September 1760 den Erhalt der gesamten 26 Gulden „ in Urkundt dißes zu Dank bezahlt“

(rechts) Brunnen ohne Stock vor der Bürgermeisterei Ginsheim

Brunnenstock-Montage im Jubiläumsjahr des Vereins 2004

2010 befasste sich der Vorstand erneut mit der Erstellung eines neuen Stocks für den Museumsbrunnen und Rudolf Guthmann nahm sich des Themas und der Vorbereitungen für eine Verwirklichung an.

Bei sorgfältiger Auswahl einer ca. hundertjährigen Kiefer aus Beständen der Fam. Guthmann im Bauschheimer Wald kam ein astfreies Teilstück des Stammes ins Sägewerk nach Kostheim.

Rudolf Guthmann 2014 in Aktion

Nach dem Schneiden, Trocknen und Hobeln ging es ans Leimen, das Herr G. Helbig in mühevoller Arbeit fachmännisch ausführte.

60 Jahre HVV

Rechtzeitig zum 60 jährigen Vereinsbestehen wurden auch die Metallarbeiten fertig und die Endmontage konnte vorgenommen werden.

An der Herstellung beteiligt waren die Firmen Guthmann und Söhne, Sägewerk Eider und Träxler.

Die Finanzierung gelang durch Eigenmittel des HVV, Kostenbeteiligung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg und großzügige Spenden der Beteiligten.

Besonderen Dank gilt Rudolf Guthmann für seinen nimmer müden Einsatz zum Gelingen des Projekts. /Hf.

Die Ginsheimer Sonnenuhr

Im Dezember 1966 schreibt Pfr. Wilhelm Blum(1) von der Zerstörung der Sonnenuhr auf dem alten Friedhof vor dem Gemeindehaus.

„Auf dem Platz neben der Kirche vor dem evang. Gemeindehaus stand an der südlichen Ecke eine Sonnenuhr, an der zerstörungswütige Elemente ihre überschüssigen Kräfte ausließen, was besonders deshalb bedauerlich ist, weil sie eines der wenigen Zeitdokumente in unserem Ort ist.

Gewaltsam rissen diese Rowdies die eiserne Platte aus dem roten Sandsteinsockel und warfen die Sonnenuhr weg. Sie wurde erst am anderen Tage von dem Kirchendiener gefunden. Bei der „Demontage“ wurde auch der Steinsockel beschädigt.

Über die Geschichte der Sonnenuhr, die auf ihrem Sockel die Aufschrift „Wilhelm Haenlein, geboren zu Mainz 17. November 1783, gestorben zu Rauchenau

25. April 1848“ trägt, ist nichts bekannt. „ (2) Die Sonnenuhr wurde seinerzeit wieder aufgestellt. Viele können sich auch noch an sie erinnern. Sie wurde vor rund 10 Jahren abgebaut. Der Sandstein war so marode, dass eine Restaurierung nicht möglich war. Seit dem war die Idee im Raum, wieder eine Sonnenuhr mit den Grabsteindaten zu errichten. Und so begannen die Recherchen und die vorbereitenden Arbeiten.

Die Sonnenuhr wurde seinerzeit wieder aufgestellt. Viele können sich auch noch an sie erinnern. Sie wurde vor rund 10 Jahren abgebaut. Der Sandstein war so marode, dass eine Restaurierung nicht möglich war. Seit dem war die Idee im Raum, wieder eine Sonnenuhr mit den Grabsteindaten zu errichten. Und so begannen die Recherchen und die vorbereitenden Arbeiten.

Seit März steht die Replik des Ginsheimer Kleinods vor der evangelischen Kirche und erinnert an die Ginsheimer Fischerzunft, an die Marktschiffer, an die Sonnenuhren des 19. Jahrhunderts, an den alten Friedhof neben der Kirche, auf dem heute das Gemeindehaus steht und an die alte Damm-Mauer, einer deren Treppenecksteine als Fundament Verwendung fand.

Bei der Finanzierung wurde der Heimat- und Verkehrsverein maßgeblich durch die Stadt Ginsheim-Gustavsburg unterstützt.

Geholfen haben weiterhin der evangelische Kirchenvorstand, die Familien Rudolf und Peter Guthmann und der Servicebetrieb Bauhof.

Beteiligte Firmen waren das Natursteinsägewerk Hintenlang in Gras-Ellenbach, der Steinmetzbetrieb Schmidt & Krenzer Ginsheim-Gustavsburg und die Sonnenuhrfachfirma Helios aus Wiesbaden.

Seit März steht die Replik der historischen Sonnenuhr vor der evangelischen Kirche in Ginsheim….

Wenn Pfarrer Blum vor fast 50 Jahren nichts über die Geschichte der Sonnenuhr wusste, dann muss der Grabstein des Wilhelm Haenlein schon vor dem Amtsantritt des Pfarrers 1925 in Ginsheim als Sonnenuhr vorhanden gewesen sein.

Das nährt die Annahme einer Entstehung etwa in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts.

Aus einer Zeitschrift für die landwirtschaftlichen Vereine des Großherzogtums Hessen aus dem Jahre 1843 ist nämlich ersichtlich, dass über die allgemeine Einführung von Sonnen-Uhren im Herzogtum Überlegungen angestellt wurden.(3)

Später wurden durch das Büro der Zentralbehörde der landwirtschaftlichen Vereine Bestellungen entgegengenommen.

Weiterhin ist dokumentiert, dass der Kreis Groß-Gerau 40 Exemplare bestellte.

Modelleur war Jakob Schröder in Darmstadt, dem 1854 die goldene Verdienstmedaille für Wissenschaft, Kunst, Industrie und Landwirtschaft verliehen wurde. Vielleicht wurde eine dieser Sonnenuhren auf der Grabsteinsäule des Wilhelm Haenlein von der Rauchenau montiert und die Ginsheimer konnten nun die Zeit ablesen, zumindest bei Sonnenschein.

Übrigens: Die neue Sonnenuhr vor der evangelischen Kirche zeigt die Sonnenzeit(4) an. Ist es mit dem Schattengeber 12.00 Uhr, so steht die Sonne genau im Süden, in diesen Tagen ca. 40 Minuten nach MEZ.

Seit März steht die Replik der historischen Sonnenuhr vor der evangelischen Kirche in Ginsheim…

Seit März steht die Replik der historischen Sonnenuhr vor der evangelischen Kirche in Ginsheim…

Der Marktschiffer Wilhelm Haenlein, geboren am 17.11.1783, war verheiratet mit Therese Brühlow (1786-1881). Er stammt aus aus der großen Familie der See- und Flussfischändler Haenlein(5) in Mainz und Frankfurt. Er verstarb am 25.04.1848 auf der Rauchenau bei Ginsheim.

Im Sterberegister eingetragen ist als Beruf Kaufmann mit katholischer Konfession. Die Bestattung erfolgte am 28.4.1848 nachmittags um 4 Uhr in Ginsheim nach Genehmigung des katholischen Pfarrers aus Astheim durch den ev. Pfarrer Waegner in Ginsheim unter Zeugnis von zwei bekannten Ginsheimer Ortsbürgern(6).

Wilhelm Haenlein war etwa seit 1830 Pächter des Gutes Rockenwörth und später auch Besitzer der davon südlich gelegen Rauchenau zwischen heutigem Altrhein und Schwarzbach. In verschiedenen Schriften wird er auch als Besitzer der Haenleinaue bezeichnet.

Seine Witwe wurde 1850 in einem Schreiben der widerrechtlichen Gewässernutzung angezeigt. Wilhelm und Therese hatten sieben Kinder. Der jüngste Sohn Karl Theodor lebte bis zu seinem Tod 1877 in Ginsheim.

Dessen Sohn, auch Karl Theodor, geboren auf Rockenwörth(7), wurde Architekt, heiratete Anna Katharina Hauf, die Tochter des Ginsheimer Ortsbürgers und Schneidermeisters Johannes Hauf. Karl Theodor starb 1933 in Gustavsburg. Seine Enkelin lebt heute in Rüsselsheim.

Eine Tochter von Wilhelm Haenlein, Dorothea, war verheiratet mit dem Mainzer Ehrenbürger Dr. med. Jakob Hochgesand II, Geheimer Medizinalrat, eine weitere Tochter, Wilhelmine Katharina mit dem Lederfabrikanten Franz Julius Denninger. Der wohl berühmteste aus der Familie der Haenleins war Paul, gestorben 1905 in Mainz, ein Pionier der Luftschifffahrt. Er gilt als Erfinder des ersten mit einem Gasmotor lenkbaren Luftschiffs.

(1) in Pfarrchronik der ev. Kirchengemeinde

(2) siehe auch Otto Wenke in Chronik Ginsheim-Gustavsburg

(3) Quelle: Hess. Staatsarchiv Darmstadt, Artikel von Dr. Adolph Hügel

(4) Firma Helios, Wiesbaden

(5)„Die Fluss- und Seefischhandlung Haenlein – Wallau“, Professor Alfred Boerckel, Festschrift zum 150 jährigen Firmenjubiläum 1913

(6) Rheinmüller Johann Friedrich Rauch und Schiffmann Friedrich Traupel

(7) Heinrich Weinheimer in Lebendige Heimat, 1958

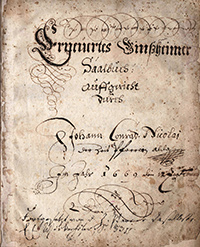

Transkription Ginsheimer Salbuch von 1669.

Das Ginsheimer Salbuch von 1669 (1)

Das Ginsheimer Salbuch ist ein wertvolles historisches Dokument, das teilweise sehr detailliert über das Grundvermögen und die regelmäßigen Einkünfte der Pfarrei berichtet.

Es wurde am 12. Februar 1669 mit ersten Eintragungen von Pfarrer Johann Conrad Nicolai begonnen. Er beruft sich auf eine 1598 von den Ysenburger Grafen erlassene Anweisung zur ständigen Besoldung der Ginsheimer Pfarrei, zu der auch der Hof in Meersheim (heute Schönauerhof) und die Pfarrfiliale Bauschheim gehörten.

Über die Abgaben erhalten wir ein recht genaues Bild, was in Ginsheim um das Jahr 1600 angebaut(2), welches Vieh(3) gehalten wurde und welche Zahlungsmittel(4) Gültigkeit hatten.

Eingetragen wurden mit genauem Datum auch, wer wem welche Grundstücke vererbt hat, wie die Bezahlung der Schullehrer in Naturalien und Geld erfolgte, welche Pflichtaufgaben der Pfarrer im Hof Meersheim hatte und welche genauen Entlohnungen für jede Amtshandlung dem Ginsheimer Geistlichen verbrieft zustanden.

Die Aufzeichnungen der Pfarrer Nicolai(5), Kröll(6) und Wickenhöfer(7) in dem von Pfarrer Emil Ohly(8) 1889 in Darmstadt in der Werkstatt des Heinrich Lautz restaurierten Salbuchs geben Auskunft über heute so nicht mehr geläufigen Gewannbezeichnungen.

Ahnenforscher können fündig werden zu vielen Familiennamen im 17. und 18. Jahrhundert.

Ermöglicht hat uns dies im Auftrag des Heimat- und Verkehrsvereins Herr Pfarrer im Ruhestand

Heinrich Tischner aus Bensheim in wochenlanger Arbeit mit einer im Jahr 2015 entstandenen Transkription mit Verweisen und Erläuterungen.

Hans-Benno Hauf Stadtschreiber in Ginsheim-Gustavsburg

(1) Verzeichnis des Grundvermögens und der regelmäßigen Einkünfte im Original erhalten im historischen Archiv im Heimatmuseum Ginsheim

(2) Korn, Kraut, Rüben, Flachs, Hirse, Äpfel, Birnen, Nüsse. Abgaben in Wein und Ölen waren bedeutsam, ebenso in Holz

(3) Pferde, Kühe, Kälber, Schweine, Schafe, Gänse

(4) Gulden, Kreuzer, Pfennig, Albus, Denarius, Kopfstück

(5)Johann Konrad Nicolai, ev. Pfarrer von 1667 bis 1690 in Ginsheim

(6) Johannes Kröll, ev. Pfarrer von 1706 – 1736 in Ginsheim

(7) Ernst Emanuel Wickenhöfer von 1828 – 1842 ev. Pfarrer in Ginsheim

(8) Emil Ohly, 1875-1890 ev. Pfarrer in Ginsheim